|

从淮北市相山向北,杜集区石台镇有个“学田地”村。这个村过去归宿州市萧县管辖。

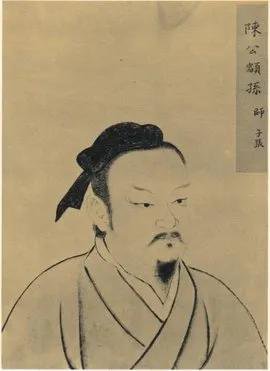

颛孙子张,(公元前503—公元前446年)名师,孔子的学生十二大贤之一,父辈陈郡阳城人(河南商水县),生于周敬王十七年(公元前503年),鲁定公七年戊戌正月十三日。 幼聪慧,10岁时,值孔子周游讲学于陈(今开封),拜孔子为师。 13岁,随孔子由陈去蔡国(河南上蔡县),后又随孔子由蔡去楚、卫。 20岁时,随孔子返回鲁国。是年,与闵子骞、子贡等同学一起到萧县,游历了萧县东南的天门山(现存有圣人场、晒书台等圣迹)。 21岁时,子张跟着孔子叙写《春秋》、编写《礼记》,釐定乐章。公元前497年四月,已丑,孔子病逝,葬于鲁城(今曲阜北泗水之上),子张及部分同学为其守孝三年。 自汉代以来,颛孙子张的地位随着老师一起不断提高,北齐天保二年封为萧伯,存奉祀;北周武帝改封为陈伯;宋真宗追封他为宛丘侯,赐墓地、祭田;清雍正时,子张又被加封为陈国公,配享孔庙,位列孔子之左,西位东向,塑像头戴九毓冕,身穿九章服,颇为神气。这是子张所受到的最高敕封。 子张作为春秋时代文化名人,古代思想家,一生追随孔子,研习儒学,宣扬仁义道德,建立了孔子儒学思想体系。把“穷至圣人之道”作为最高思想境界。 子张提出的“士见危致命见得思义、祭思敬、丧思哀”,及“君子尊贤而容众,嘉善而矜不能及执德不弘、信道不笃、焉能为有,焉能为亡”的思想观点对后世影响很大,在今天仍有教育意义。颛孙子张一生追随孔子研究儒学,深探儒学之精华,对孔子的儒学思想体系研究做出巨大贡献。 颛孙师的故居就在杜集区朔里镇刘屯村,他的墓园在一片杨树林中,占地约10000平方米,墓址原有直径约60米的封土堆及院落,院内尚存古树数株和子张墓石碑一块。

子张后代子孙居住的学田村,村中原有祠堂,祠堂有前后两进院子,前院有门楼,挂金匾和皇帝御赐纱灯。雕梁画栋。后院为祭祀大殿,立有孔子和颛孙子张塑像及颛孙氏历代列祖列宗牌位,共三间。金壁辉煌,蔚为壮观,后毁于日寇侵略者的战火之中,现为颛孙子张76世孙颛孙慈恩及儿孙的住所。 |