一、溯源:从结绳记事到青铜铭文的文明基因库1.1 原始形态:血缘记忆的原始载体中国族谱的起源可追溯至文字诞生前的文明曙光。大禹时期因世袭制需要,口述家谱成为最早的血缘记录方式,通过代际口耳相传维系王族血脉的正统性 商代甲骨文中已出现"郭支""郭崇"等郭姓始祖记载,殷墟出土的牛肩胛骨刻有显贵家族世系,成为目前已知最早的文字谱牒雏形。周代青铜器上的金文家谱更显庄重,如河北出土的三勾兵铭刻四代二十人世系,将宗法制度凝固在金属载体之中。

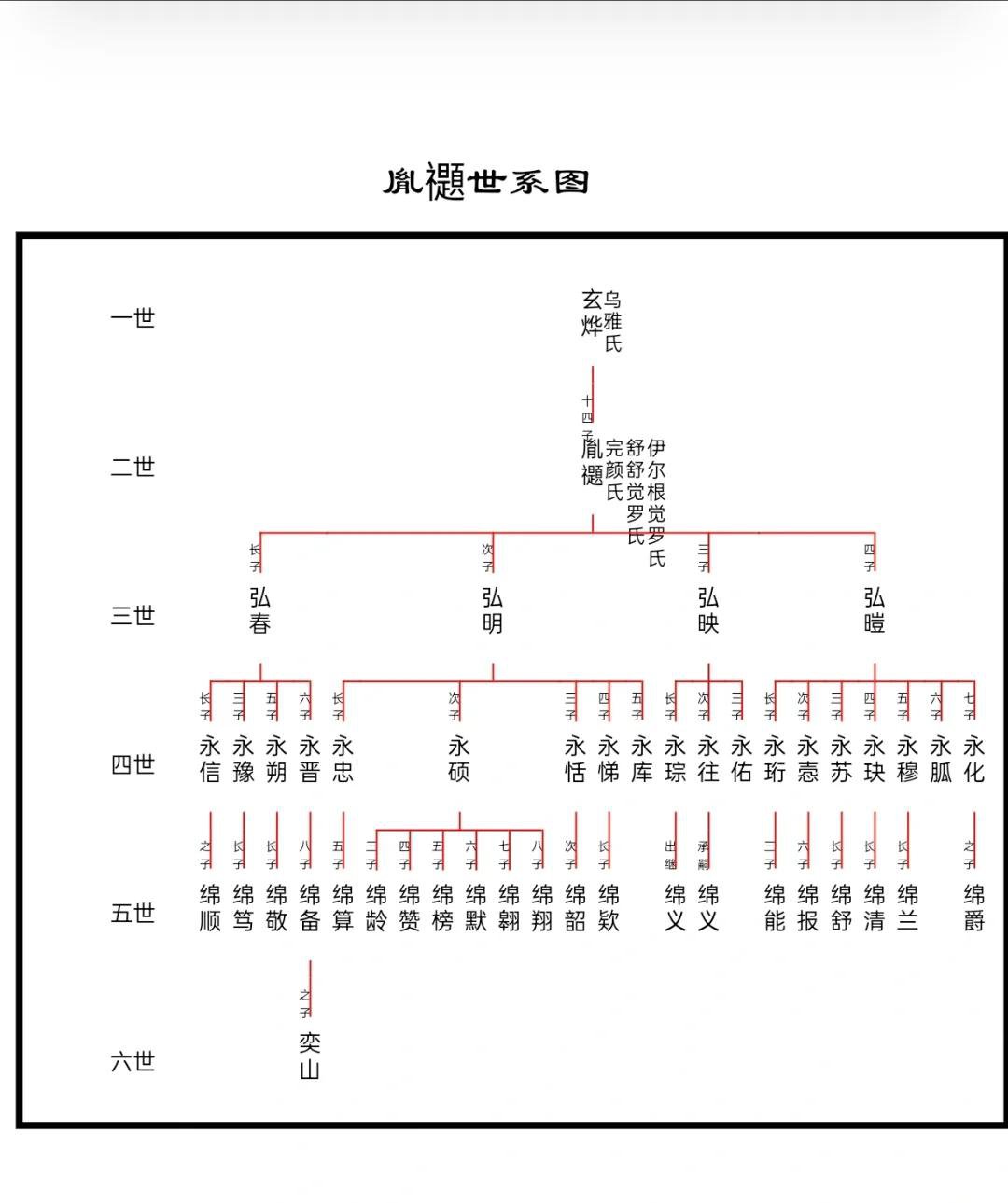

1.2 制度奠基:宗法社会的治理工具周代建立的宗法分封制催生了系统化的谱牒制度,《世本·帝系篇》作为官方谱牒,以"奠系世,辨昭穆"为核心功能,构建起从黄帝到春秋的贵族世系网络。这种制度设计使族谱成为政权合法性的重要支撑,如鲁国季孙氏伪造"圣人之后"世系以提升政治地位。 秦汉时期司马迁修《史记》大量参考谱牒资料,标志着族谱开始具备史学价值。 二、演变:政治博弈中的功能转型2.1 门阀政治的助推器(魏晋-隋唐)九品中正制将族谱推向权力巅峰,谱牒成为"上品无寒门"的通行证。东晋贾弼之编撰《十八州士族谱》,形成"百家谱"体系,政府设谱局专职管理,谱官权力甚至凌驾于地方官之上。这个时期出现"伪造世系"乱象,如北魏元氏皇族冒认黄帝后裔,导致谱牒真实性严重衰退。 2.2 文化复兴的伦理教化(宋元-明清)欧阳修创立"五世一提"欧式谱法,苏洵设计"九世图"苏式谱法,实现从政治工具向伦理教化的转型。明代《袁氏世范》将族谱内容扩展至21项,新增"睦族规约""义田管理"等实用条款。清代出现"谱匠"职业,催生"联宗修谱"现象,福建林氏将分散支系整合为跨越18省的《西河林氏族谱》,形成庞大宗亲网络。 2.3 现代转型中的身份重构(近现代至今)20世纪战乱导致族谱损毁率达63%,但1980年代后出现修谱热潮。浙江钱氏宗亲会耗时20年完成《钱氏家乘》数字化工程,收录全球28万钱氏后裔信息。新式族谱突破传统框架,如湖南曾氏族谱增设"科技创新录",记载家族成员36项专利成果,再如颛孙氏重新续修谱,统一全国族人,形成的《堀坊志》,收录到国家档案馆。

三、解码:族谱的多维价值体系3.1 历史维度:沉默的史官· 人口迁徙:客家族谱记载"湖广填四川"移民路线,与重庆出土的"湖广会馆碑记"相互印证 · 经济史研究:山西晋商王氏族谱详录票号经营数据,填补晋商金融史空白 · 民俗学价值:广东陈氏族谱载"舞貔貅"仪式流程,为国家级非遗提供传承依据 3.2 社会维度:流动的黏合剂台湾鹿港辜氏宗亲会通过族谱寻根,促成两岸"辜汪会谈"。海外华人建立"虚拟宗祠",如新加坡林氏公会开发"云端祭祖"系统,实现全球23万族人在线共祭。族谱中的"矛盾调解纪要"记载明清时期327起家族纠纷案例,为研究传统社会矛盾化解提供样本。 3.3 个体维度:生命的意义之网江西婺源朱氏族谱记录朱熹"读书四法"家训,其后裔中产生127名进士。现代基因检测显示,孔子后裔Y染色体单倍群O2a占比达89%,与族谱记载的"衍圣公"世系高度吻合,为文化基因研究提供实证。 四、革新:数字时代的文化基因工程4.1 技术赋能:构建数字记忆宫殿"中国家谱云"平台整合3.2万部电子族谱,运用区块链技术确保修订可追溯。广东开发"族谱DNA"系统,通过族人基因数据自动校正世系错误。浙江大学建立的"族谱知识图谱",已关联历史人物2.8万人、事件5.6万件。 4.2 内容创新:打破父权叙事的边界上海图书馆新式族谱试点收录: · 女性成员独立传记(占比提升至38%) · 入赘女婿家族脉络 宗法制度中的定位与功能核心目的 · 延续香火:无子家庭通过招婿实现祭祀继承与家业传承,子女随母姓并纳入女方谱系,确保家族血脉延续。 · 养老保障:赘婿需承担赡养女方父母之责,即“招养老女婿”38。 身份特殊性 · 宗法角色转换:入赘男子改随妻姓(如“李某入赘为某氏婿孙”),丧失原生家族宗法地位,成为女方家族“拟制子孙”。 · 社会地位分层: · 古代:秦汉时期赘婿地位类同奴仆,宋元后因商业发展地位提升,可参与财产管理。 · 现代:平等婚姻权利受法律保护,但仍存隐性社会偏见。 家谱记载规则演变

注:现代修谱需在“凡例”中明确入赘记载规则,确保世次不乱。 法律身份与权利变迁亲属权利 · 子女归属:无论是否入赘,子女血缘关系不变,享有平等继承权与抚养义务。 · 财产分割:以实际贡献为基准(如徐某扩建房屋获40%产权)。 继承权限

集体成员资格 · 农村集体中仅纯女户或独子无劳动能力家庭的单一赘婿可获成员资格,多赘婿需民主议定。 现代家族融合冲突案例伦理张力 · 孝道偏移:部分赘婿成“岳家孝道典范”却疏于照顾原生父母,引发血缘责任争议(如林女士丈夫数年未归家案例)。 · 权力博弈:村民质疑女方“精明掌控话语权”,反映传统性别角色与现代平等的冲突。 宗族逆袭 · 江西温氏宗族:赘婿通过承担族务、重修祠堂等贡献赢得尊重,但需严格遵循辈分秩序(如三岁儿童被称“爷爷”)。 关键矛盾点· 文化惯性 vs 法律平等:宗法传统要求赘婿“归宗从姓”,而《民法典》保障婚姻自由与财产平等。 · 功能价值 vs 情感认同:延续香火的实用性与赘婿个人家族归属感的割裂 · 收养子女完整档案 档案核心内容收养档案分为三个阶段归档,包括但不限于以下材料: 进入机构阶段 · 收养登记申请书、询问笔录、收养登记审批表。 · 被收养人身份证明(如出生证明、户籍证明)、体格检查记录及门诊/住院病历。 · 特殊情况材料: · 收养弃婴时需公安机关出具的捡拾报案证明及60天登报公告记录。 · 跨国收养需外交部认证的收养文件及中文翻译公证件。 在机构生活阶段 · 儿童基本信息表(姓名、性别、照片、健康状况)、入院评估记录、养育/医疗/康复/教育记录。 · 音像/电子文件(如监控录像、成长照片)及实物(儿童随身物品)。 离开机构阶段 · 收养登记证原件或复印件、解除收养关系证明(如协议解除)、撤销登记材料(如收缴证明)。 · 落户相关文件:收养协议、送养人同意书、户口迁移证明等。 注:档案遵循“一人一档、隐私保护”原则,纸质与电子文件同步归档,确保真实性与可追溯性。 档案获取方式查询主体 · 仅限收养人本人或其授权委托人(需持有效身份证件及公证委托书)。 查询流程 · 向办理登记的县级民政部门申请(需预约),提交收养登记证号及身份证明。 · 民政局审核通过后,现场核验材料原件(如户口本、结婚证),提供档案复印件或电子记录。 特殊情况处理 · 无出生证明时:福利机构出具《弃婴(童)基本情况证明》,或通过公安机关补办。 · 档案遗失:民政局可出具曾办理登记的证明,但不再补发收养登记证。 三、法律要求与建档流程收养登记前提 · 收养人需年满30周岁(孤儿/残疾儿童可放宽至28周岁),提供健康证明、无犯罪记录证明、经济收入证明等。 建档步骤 · 申请阶段:收养人提交材料至户籍地民政部门,包括居民身份证、婚姻状况证明、子女情况声明。 · 审查阶段:民政部门委托第三方评估收养能力(重点审核经济状况、居住环境),15-30个工作日完成审批。 · 归档阶段:登记手续完成后60日内,由收养登记机关统一归档,保管期限为永久。 合规要点 · 档案需由民政部门集中管理,禁止个人据为己有。 · 跨国收养需额外提交收养人所在国主管机关同意证明及家庭情况报告。 注意事项· 隐私保护:档案内容涉密,非授权人员不得查询;泄露信息将追究法律责任。 · 区域差异:农村地区单一赘婿需经村民民主议定集体成员资格,多赘婿家庭可能受限。 · 档案利用:主要用于学籍变更、遗产继承等场景,需持新户口本至教育局或相关部门办理衔接。 · 跨国家族成员多语言记录 核心记录内容语言能力档案 · 母语与方言:标注发音特点(如潮汕话的八声调)、使用场景(家庭/祭祀/商业)及濒危等级(如布朗语跨境保护案例)。 · 外语掌握:按CEFR标准分级(A1-C2),注明习得途径(如“意大利朋友来访习得基础会话”)。 跨代际语言变迁

文化载体材料 · 音视频记录:家族仪式方言祷词、多语童谣、跨境婚礼致辞等原生语境素材。 · 书面文献:手写家书(含混合语言批注)、移民文件(如中英对照身份证明)。 存储与认证规范数字化归档 · 使用加密云存储(如跨国家谱GIS平台),按“人物-时间-语言类型”三维标签分类。 · 关键文件需经双认证: · 国内公证处出具双语公证书(含“原件与译文一致”声明); · 目的国使领馆附加认证页(如海牙认证APOSTILLE)。 |